Publicado em 05 de Janeiro de 2026

O colapso do controle territorial interno deixou de ser apenas um problema doméstico. Mas isso não significa que todo país que convive com fragmentação passe automaticamente a ser tratado como ameaça externa. A leitura internacional é seletiva e condicional. Estados não são enquadrados pelo simples fato de tolerarem desordem territorial, mas pela forma como essa desordem cruza interesses estratégicos de fora.

É aí que surge a zona intermediária. Países como o Brasil operam com territórios fragmentados, presença de facções armadas e controle estatal incompleto sem que isso acione sanções, isolamento ou reclassificação como jurisdição de risco. O sistema internacional convive com essa ambiguidade enquanto ela for administrável, localizada e separada de funções estratégicas sensíveis.

A nova diretriz americana contra o narcotráfico e o crime organizado não muda essa lógica. Ela não cria uma régua universal de punição. O que faz é tornar mais claros os critérios que transformam fragmentação tolerada em risco estratégico. O que importa não é o crime existir, mas o que ele faz: se controla território de forma estável, se entra em rotas internacionais relevantes, se passa a operar junto com o próprio Estado.

Enquanto esses elementos não convergem, o país fica fora do alvo. Isso explica por que o Brasil, apesar de fragilidades evidentes, não é enquadrado como narcoestado nem tratado como ameaça regional. A fragmentação existe, mas ainda não virou problema geopolítico. É lida como desordem interna, não como ameaça exportada.

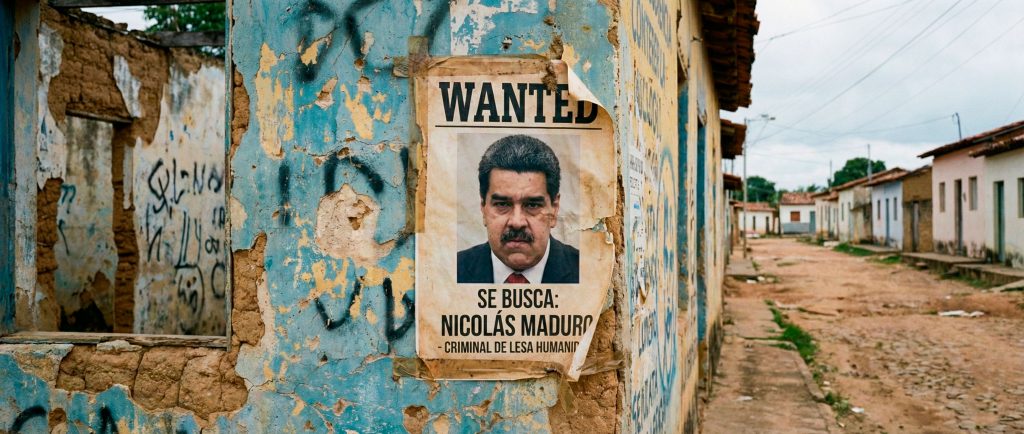

O caso Maduro ajuda a identificar essa linha de corte. A prisão recente não decorre da simples presença do narcotráfico, algo comum na região. Decorre da percepção de que o crime deixou de ser tolerado e passou a se confundir com a própria estrutura de poder, com impacto direto sobre rotas, fronteiras e fluxos que interessam aos Estados Unidos. Quando isso acontece, o enquadramento muda.

A zona intermediária, porém, não é confortável nem permanente. Não gera penalidade automática, mas acumula risco. A autonomia formal segue intacta, mas a margem de manobra se estreita à medida que a fragmentação se prolonga, se expande ou encosta em interesses externos.

O erro está em tratar essa ambiguidade como neutra. Ela pode não punir de imediato, mas condiciona o futuro. A leitura externa não se traduz em ação direta, mas em atenção permanente. Quando a fronteira entre tolerância e simbiose começa a borrar, o enquadramento muda rápido.

É nesse sentido que o controle territorial interno virou indicador geopolítico. Não como sentença, mas como sinal. Estados que toleram soberania fragmentada podem seguir operando por bastante tempo. O risco real surge quando deixam de controlar não só o território, mas o momento em que essa tolerância deixa de ser aceita.